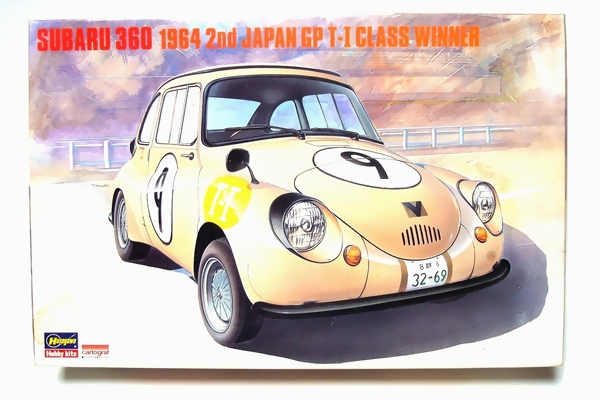

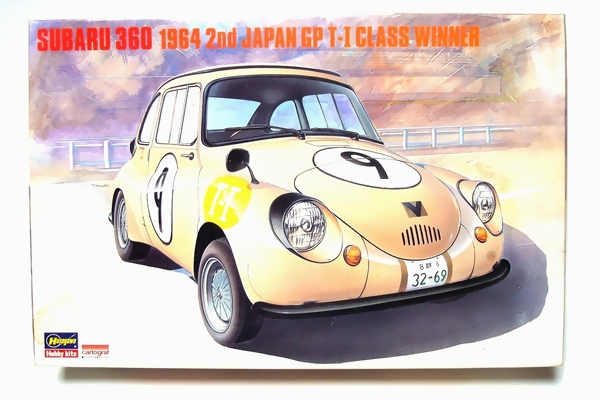

�n�Z�K�� 1/24 �X�o��360 1964�N ��2�� ���{�O�����v�� T-1�N���X �E�B�i�[

|

����́A�n�Z�K�� �X�o��360 1964�N ��2�� ���{�O�����v�� T-1�N���X �E�B�i�[ ���Љ�B

�@���N���܂��A�j�����u���N�����N24���ԃ��[�X �̋G�߂�����Ă���B

�@�����g�A���͂����܂� �j�����u���N�����N24���ԃ��[�X ���y�������̂��Ƃ͎v���Ă����Ȃ������l�ԂȂ̂����A���N�� �j�����u���N�����N24���ԃ��[�X �͖{���Ɋy���܂��Ă�������B

�@��J�ɂ�� 9���� �� �Ԋ����f �͗]�v���������A���[�X�ĊJ��A�₦���E�G�b�g�ł̃^�C���̃}�b�`���O�ɋꂵ�݂Ȃ���A�܂��J���c��i�K�ŃX���b�N�ɗ����ւ��Ă��猩���� GVB �̂��̋��ٓI�Ȓǂ��グ�́AWRX STI ���A�܂�����Ȃ����E�ő��� 2L�ʎY���[�h�X�|�[�c �ł��邱�Ƃ�S���E�ɋ���Ɉ�ەt�����B

�@���� ���[�h�X�|�[�c = RS �Ƃ����A���݂��Ȃ� WRX STI �̃J�^���O�ɕ\�L����錾�t�́A�������A���������Ă�܂Ȃ� BC5 ���K�V�BRS �� �uRS�v �ł���A�A�����J�ł� GC�^�C���v���b�T�A���邢�� BE/BH�^���K�V�B�œW�J���ꂽ �uRS25�v �� �uRS�v �ł���B

�@����́A�����Ђ��̂悤�ɍ��ꂽ ���[�V���O�v���g�^�C�v = ���[�V���O�X�|�[�c ----- �u���[���V���|���g�v�ƌ����Ă�������������Ȃ��� ----- �Ƃ́A�����܂������ �u�������v ���Ⴄ���Ƃ��Ӗ����Ă���B

�@�����܂ł� �u�ʎY�ԁv�A������ �u��p�ԁv �ł���Ȃ���A�������� �u���[���V���|���g�v ��A���E�� �X�[�p�[�X�|�[�c �ƌނ��Đ킦��A�Ƃ��� �u�����v �̏ؖ��ł���A�����Ă��������N���}�� �ʎY�� �Ƃ��đ���o���Ă���Ƃ��� �u�X�s���b�g�v �̑̌����̂��̂ł���Ƃ����邾�낤�B |

|

�x�m�d�H�� �� ���[�X �Ƃ������̂� �u�W�v �ɂ��čl���鎞�A�u�ʎY�ԁv �Ƃ������̂̑��݂�藣���Č�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@1980�N����n�܂��� �`�[���X�o�� �� ���I�[�l �ɂ�� �T�t�@�������[�Q�� �ЂƂ���Ă��A�A�t���J�̃T�o���i�ɗ����� ���I�[�l �́A�����X���Ŕ������߂邱�Ƃ��ł��� ���I�[�l �ɖт����������x�̃`���[�j���O�ŁATC �i�^�C���R���g���[���j�܂ŒH�蒅���Ȃ���T�[�r�X������Ȃ��n��ȃ`�[���̐��� �X�o�� �ɑ��A�g�b�v�J�e�S���[�̃����[�X�y�V���� �ŁA�w���R�v�^�[��`�F�C�X�J�[�ɂ�� �u��ʕ��ʍ��v �ɂ�������T�|�[�g�ŏ�����ڎw���僁�[�J�[�̃��[�N�X����͖������n���������B

�@�����A����u�I����Ă݂�v�A���ꂾ�� �u�����v �͂��̃����X�^�[�����̓A�t���J�̑�n�Ɉ��ݍ��܂�ď����A�h�����Đ����c�������̃����X�^�[�����̂������ɂ͕K���A�像�[�N�X�� �u�����̎�v�A���I�[�l �������̂ł���B

�@����������A�X�o���X�g �̗��ꂩ�猾���A����A���U���g�Ɏc���� ���I�[�l �̏������A�����ɂ���̂́A������T�|�[�g�Ɏ��ꂽ�A�ƂĂ� �ʎY�� �Ƃ͎��Ă������Ȃ� �u�X�[�p�[�J�[�v ���䂵�����Ȃ������Ƃ�����ł���B

�@���ꂪ �X�o�� ���B

�@����́A�x�m�d�H�� ���A���� �����ԃ��[�J�[ �Ƃ��Ă̂͂��܂�ɁA�X�o��360 �� �T���o�[ �Ƃ��� �u�l�X�̐����ɖ��ɗ�����Ƃ��ẴN���}�v �𑗂�o�����ƂŁA�n�����ł߂Ă��������ƂƖ��W�ł͂Ȃ��B

�@�����̓��{�̖��ܑ��Ō����炯�A���S���S���]�����Ă���悤�� �u���v ���A�l�╨���ڂ��ĉ��K�Ɉړ����邽�߂ɁA�ԑ̂͏�v�Ō��S�A�G���W���͔S�苭���A�����₷���A�\�����Ȍ��ŁA���Ă������e�i���X���e�Ղŏ�v�Œ������A�Ƃ����A�x�m�d�H�ƋZ�p�{�� �� �u�N�w�v �ɑ��āA1���[�X������1�ԂŃS�[�����邽�߂ɁA��p�ԂƂ��Ă� �u�{���̋@�\�v ���ׂĂ��]���ɂ���l�����ȂǁA�ƂĂ����e��Ȃ����̂������ɈႢ�Ȃ��B

�@����� �u�����̏����v �ɓq���� ���[�V���O�}�V�� ���J�����Ă���ɂ���������A�����Ɛl�X�̖��ɗ���p�Ԃ���邽�߂Ɏ�����A�Ƃ����̂� �x�m�d�H�� �Z�p�{�� �̋Z�p�҂����ɍ����p����� �uDNA�v �Ȃ̂ł���A���ׂĂ̐��i�ɗ���Ă��� �u�N�w�v �Ȃ̂ł���B

�@������A���[�X�ɏo��̂ł���A�ʎY�̒i�K�ł�������Ə����ɂȂ邾���̃|�e���V����������Ă��邱�Ƃ� �u���R�v �ŁA���[�X �Ƃ́A�����܂ł����� �ʎY�� �̐��\���ؖ��ł�����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B�ʎY�� ���牓�����ꂽ�J�e�S���[�̃��[�X�ɂ͊S���Ȃ��B

�@�u���q�̎�ɓn��N���}�̐��\�����ł���̂łȂ�����Ӗ����Ȃ��B�v

�@������܂� �x�m�d�H�� �ł���A�X�o�� �Ȃ̂ł���B |

����� �x�m�d�H�� ���܂��܂��� ���[�X �̋��낵�����v���m�炳�ꂽ�̂́A1963�N�A���ۃ��[�^�[�X�|�[�c���[���ɑ����ĊJ�Â��ꂽ�A���{�ŏ��߂Ă� �T�[�L�b�g���[�X �ł��� �u���{�O�����v�����[�X�v �������낤�B

�@1958�N �̔����ȗ��A�n���ȉ��ǂ𑱂��A���C�o���̓o��ɂ������͂т��Ƃ��h�邪���A���\���̔����т��A�܂��� �u�y��p�Ԃ̉��l�v �Ƃ��ČN�Ղ��� �X�o��360 �� �u���p�v �Ȃǂ���͂����Ȃ������B

�@�����A�t�^���J���Ă݂�� �u�܂����v �̎S�s�B

�@���ł͍l�����Ȃ����Ƃ����A�������� �����E�ۂ̓� �ɂ����� �x�m�d�H�Ɩ{�� �̓d�b�ɂ́A���[�U�[����̃��[�X���ʂɑ������R�c�̐����E�������Ƃ����B

�@�����A�������� �u����R�c�̐��v �����A�����炭������ �x�m�d�H�� �ɂƂ��ăV���b�N�ł���A���������̃v���C�h���������̂́A�u������͂��̂Ȃ������ŕ������v �Ƃ����d���A�[���� �u�����v �������ɈႢ�Ȃ��B

�@���_�A�ӔC�҂͓O��I�Ȏ��ӂ������낤�B���� ���{�O�����v�� ���� 2������� 7�� �A������ �x�m�d�H�� ���c�M�v�В� �́A���N �u���� ���{�O�����v���v �K������ ��������A�В������̃O�����v���v���W�F�N�g�`�[�������������B |

|

�����ԃ��[�J�[�ɂƂ��āA�{�Ƃł��鎩���Ԃ̊J���E���Y�Ɣ�ׂ�Ύ��ɑ���Ȃ��A���[�^�[�X�|�[�c �ɂ����� �u�����v �́u�В����߁v �����邱�Ǝ��́A�q��ł͂Ȃ��B�u�ᒠ�̊O�v �̐l�ԂȂ�A�u�����`�v �ƋC�y�ɚ������ĂĂ�����B����������̐l�Ԃɂ��Ă݂�A�킸�� 1�N �ŁA���[�^�[�T�C�N�� �� ���EGP ���o�����Ă���`�[���������Ȃ��܂łɒ@���̂߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�@�������A�x�m�d�H�� �ɂƂ��Ă��A���ꂪ��ɂ���ɂ� �u�B��v �̐��ł���B

�@����ɋ߂����̂�T���Ƃ���A1993�N�AWRC �ŁA1000�����[ �ł� �C���v���b�T555 �̓��������Ă��� �v���h���C�u�W�҂ɑ��āA�u���K�V�B�ŏ�������܂ł̓C���v���b�T�̓����͔F�߂Ȃ��v �Ɠ˂��ς˂��A������ �x�m�d�H�� �͍��E�В� �̌��t�����m��Ȃ��B

�@���̐l���ɂ����āA1993�N �����[�E�I�u�E�j���[�W�[�����h �� ���K�V�BRS �̋����� 1�� �́A���̉��ɂ��ւ����Ȃ��A���������̂Ȃ� �u��сv �ł��� �u�ւ�v �ł�����A�ł������ ���f�B�A �ɑ��č�����ꂽ �В� �Ƃ��Ă� �u�R�����g�v �ł���A�u���߁v �ł͂Ȃ��B

�@���ہA�C���v���b�T555 ���f�r���[���� 1000�����[ �̌�́A�X�o�� �ɂƂ��Ĕ߂��������[�ƂȂ��Ă��܂��� �����[�I�[�X�g�����A �ł́A���W�X�e�B�b�N �̊W�ŁA�Ă� ���K�V�BRS �ŏo�ꂵ�Ă���B

�@�u���̂܂܂ŏI��邱�Ƃ͋�����Ȃ��B�X�o��360 �̎��J�߂�@���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v

�@����Ȃ��Ǝv�����낤���H ���͂����͎v��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ� �X�o��360 �Ƃ́A���݂��Ȃ��A�X�o���X�g ����łȂ��A�����Ԃ̗��j�ɎW�R�ƋP���}�C���X�g�[�� �ł���A�V���{�� �ł��葱���鑶�݂�����ł���B

�@�����炱���A�X�o���X�g �ɂƂ��āA����1964�N ���� ���{�O�����v�� T-1�N���X ���[�X �ɂ����� �u�����v �Ƃ́A�u���ʂȁv �Ӗ������� �������A�� �Ȃ̂ł���B |

|

���� �u������{�O�����v���v �Ɍ����āA�x�m�d�H�� ���ǂ̂悤�Ɏ��g�̂��ɂ��ẮA���� 9���� �ɏ���ėD������ ��v�ۗ� �� �̃T�|�[�g�ɉ��A2�ʂɓ������A12���� �̃h���C�o�[�A�e�����ƁA�́E���֓T�K �� ���A�e��̃��f�B�A�̃C���^�r���[�ɑ��ē����̉�z������Ă���B

�@�����āA���� �E�B�i�[ �ł��� 9���� �̃h���C�o�[ �ł��� ��v�ۗ� �� ���A�u�}�C�E�����_�t���E�T�[�L�b�gII �`�鎭���琢�E�ց` �v �Ƃ����u���O�ŁA���̓����̏��ڍׂɌ���Ă���������̂ŁA���Ђ��ǂݒ��������Ǝv���B

�@1955�N�A�x�m�d�H�� �� P-1�A�܂� �X�o��1500 �̔�����f�O���āAK-10�A�X�o��360 �̊J���Ɏ��|����A1958�N 3�� 3�� �̔����܂ł́A�ق� ��2�N �����|�����Ă��Ȃ��B

�@�l���Ă݂Ăق����A�����Ԑ��Y�Ȃǎ肪�������Ƃ̂Ȃ��Z�p�҂������A�������ĒN����|�������Ƃ��Ȃ��A���������� ������ ���Ȃ� �y������ �Ƃ����J�e�S���[�ŁA��l4�l�����K�Ɉړ��ł���œK�ȃp�b�P�[�W���O���\�z���Ȃ���A�����̎����ԂƂ͉��ЂƂ��p���i���������A������A���̂ЂƂЂƂ̕��i����A�ꂩ��J�����āA�킸�� 2�N �ŁA���E�̎����Ԃ̗��j�ɂ��̖����₷�A���o�������� �N���} �����グ���Ƃ��� �u�����v ���B

�@�u��M�v �����ŗD�ꂽ�����Ԃ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�u�Z�p�v �����ł��s�\���B����ɂ��̏�ɁA�g���邷�ׂĂ̋Z�p�ɐ��ʂ����m���A�����āA���̊e�X�̋Z�p��g�D���ǂ��܂ō��߂��邩�����ɂ߁A������ЂƂɂ܂Ƃߏグ�铧�O�����m���ƌo���A�����đ씲���������͂��K�v���B

�@���̂��Ƃ�z�����A������ �x�m�d�H�� �� �Z�p�҂��� �ւ� �ؕ| �� ���h �̔O�͂܂��܂��[�܂��Ă����B

�@���[�V���O�J�[�A���邢�� �X�|�[�c�J�[ �Ȃ�A�]���ɂł�����̂͐������B���� �u�ʎY�ԁv�A������ �u��p�ԁv �Ƃ��� �u�^�K�v ��Ƃ߂����A���߂��� �G�������g �̐��Ɖz���Ȃ���Ȃ�Ȃ��n�[�h���̍����́A����ȃN���}�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǂɍ����Ȃ�B

�@�ʎY�ԁA������ ��p�� �ōł���Ȃ̂� �u�o�����X�v ���B

�@�u�㎿���v

�@���f�B�A �� �]�_�� ���D��Ŏg��������A���̞B���Œ݂͂ǂ���̂Ȃ����ۓI�Ŗ��Ӗ��� �u�֗��Ȍ��t�v �ł́A���s�������ƂȂǓ���ł��Ȃ� �u�[�����E�v �ł���i�j�B |

|

��v�ێ� �̉�z�ɂ��A1963�N 5�� 3�� �Ɏ��� �u���J�v �̂��̎�����A�~���������A��������Ȃ��J�����n�܂����炵���B

�@���ɁA�����̃G���W���J���̋��_������ �O��H�� �̋Z�p�҂����ɂƂ��ẮA���C�o���Ƃ̃G���W�����\�̈Ⴂ���A���[�X������ő�� �u�s���v �����������ɁA����̌��ʂ��̊Â��ɑ��镮���邩���Ȃ��z���ƁA���N�� ������{�O�����v�� �Ɍ����āA�K�����y�d���������Ƃ������ӂ́A���̕��������ł��A�[�����̂������낤�B

�@�g�b�v�X�s�[�h���҂��ɂ́A��ɂ���ɂ��܂��p���[�ł���B�X�o��360 ���A���łɊJ���̒i�K�ŁA�O��I�Ȍy�ʉ����ʂ����Ă���Ƃ͂����A���[�^�[�T�C�N�� �Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǏd���{�f�B�����g���N���m�ۂ��Ȃ���A�L���u���^�[�z�C�� 2�X�g���[�N 360�t �� �s�X�g���o���u �̃G���W���ő_����o�͂� 30ps�㔼�B

�@�����A���C�o���� ���[�^�[�T�C�N�� ���EGP �o���`�[���ł���B�K�������܂ł͗���B

�@���̏��_��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ł͂ǂ�����̂��H���̂�����̓����̎O��H��̋Z�p�҂����� �u���s����v ���A�����ƁA���� �X�o��360 ������{�O�����v���d�l �̃G���W�����o�����Ă݂�����[�����̂����邾�낤�B

�@��v�ێ� �̉�z�ɂ��A�G���W���ł͋�����p�p�̃V���b�R�t�@���̉H�������炵�ăN�����N�̉�]�t���N�V�������y������A�����āA�t���N�V�������y������Ƃ����Ӗ��ł́A������{�O�����v����2������A1964�N7�� ���琶�Y�Ԃɂ��̗p�����A�K�\�����ƃG���W���I�C����ʁX�ɕ⋋���� �u�X�o���}�`�b�N�v �Ɍq����Z�p����������Ă���͂����B

�@�R�Ď��̌`���ύX���邱�Ƃɂ�鈳�k��̑���ƃL���u���^�[�𒆐S�Ƃ����z�C�n�̃`���[�j���O�͓��R�����A2�X�g���[�N�G���W���ł̓G���W���̏o�͓����Ɍ���I�ȉe����^����}�t���[�`�����o�[�̌`��A�����ăg�����X�~�b�V�����ł̓I�C���̊h�a��R��ጸ���邽�߂ɁA�g�����X�~�b�V�����I�C�����āA�������u�f���Ȃǂ̓Y���܂ŏ�������B�_�C�i���̋쓮�x���g���ȂǁA�O��I�ȍ��o�͉��A��t���N�V���������}���Ă��邱�Ƃ����̉�z������e�Ղɗ����ł���B |

|

��J�ɔR����O��̋Z�p�҂����ɂ��O��I�ȃ`���[�j���O�ɂ���āA�G���W���̏o�͓͂������Ɍ��Ⴆ��悤�ɍ��܂��Ă������B�B

�@�鎭�T�[�L�b�g�ł̑��s�e�X�g�͊e���[�J�[�̐�L�̐\�����݂��E�����ĂȂ��Ȃ����������A���̂��߂ɁA������ �Y���R�L�����H ���ߑO3���Ȃǂ̖钆�Ɏ���āA�̂� 120���� �ɂ����}�V���̃`���[�j���O�A�Z�b�e�B���O�̊m�F���s�����̂��Ƃ����B

�@������ �x�m�d�H�� �́A�Q�n�H��ɏ����ȑ��s�����p�̕~�n�����邾���ŁA�e�X�g�R�[�X�������Ă��Ȃ������B���̎��ɂ��̕K�v����Ɋ������̂��낤�B������{�O�����v���̌�A1964�N11�� �A�Q�n�H����ɂӂ��̃o���N���������I�[�o���R�[�X����̂Ƃ����e�X�g�R�[�X���v�H���Ă���

�@����͎��ȂǁA�v���C�x�[�^�[�ɂƂ��Ă����������Ȃ̂����A�{�Ԃ̃R�[�X�i�͎��R�ɑ��邱�Ƃ�����Ȃ��B�����炠����x �u�����݁v �ŃZ�b�g�A�b�v���āA�����{�ԂɗՂ�ł݂�ƁA�S�R�����݈Ⴂ�̃Z�b�g�A�b�v���{���Ă����A�Ȃ�Ă��Ƃ� �u�悭����b�v �ŁA�K�����`���t����ꂽ���[�N�X�`�[���ɂƂ��Ă̓t���X�g���[�V���������܂������Ƃ��낤�B

�@�N�������āA1964�N3�����ɂ́AEK32�^�G���W���� ���b�^�[������100ps �̕ǂ�j��A���[�X���O�� 5�� �ɂ́A38ps�A40ps�A42ps �Ƃ����A������ɂ��Ă�����ׂ��p���[���i��o���A3��̃`���[�j���O�ɓ��B���Ă����Ƃ����B

�@����Ƀu���a�X�g���̊J���ɂȂ�^�C���̃O���b�v���i�i�Ɍ��サ�A�����Ȃ�Ǝԑ̑��̉��ǂ��}���ŁA3���ɂ́A��v�ێ����鎭�T�[�L�b�g�̃f�O�i�[�R�[�i�[�ŁA�ԑ̂̍����s���������ƕ��͂���]�|�ɂ��N���b�V���Ɍ������Ă���B

�@��v�ێ� ��3���قǂ̐×{�ōςތy���ōς��Ƃ́A�܂��� �u��Ձv �������Ƃ��������悤���Ȃ��B |

| �����āA1964�N 5�� 3���B�u�^���v �� ������{�O�����v�����[�X �����B

�V��͉����B2�� �̗\�I���s�� ������ ��v�ێ� �� �X�o��360 ���|�[���|�W�V�������l���B2�ʂɂ� ���֎� �� �X�o��360 �������A�t�����g���E�ӂ��� �X�o��360 ����߂�Ƃ����K��̗ǂ��X�^�[�g�ƂȂ����B

�@�������A5�ʂ܂ł��킸��1�b���̒��ɂЂ��߂��A3�� �� �ЎR�`�� �� �� �}�c�_ �L�������� ��v�ێ� �̃^�C�����́A�킸�� 0.8�b �Ƃ������ڐ�ł���B |

�X�^���h�͒������̊ϋq�Ŗ��܂����B�e�Ԃ����ꂼ��̃O���b�h�Ɏ~�܂�B

�@�X�^�[�g1���O�̃R�[�V����������B�Î�̃X�^���h�B�����Ĕe���������e���[�J�[�̃s�b�g�̒���l�߂���C�B�����܂���悤�ɍ��܂��Ă����e�Ԃ̃u���b�s���O�E�G�L�]�[�X�g�m�[�g�B

�@���b�h�V�O�i�����_���B�����ăO���[���V�O�i���ցB

�@�X�^�[�g���I |  |

| �X�^�[�g����A2��� �X�o��360 �́A�ЎR�� �� �L������ �̐�s���������B����́A�X�o��360 ���ԏd�̏d�� �L������ �ł́A�ԏd�̕s�������[�M���[�h�̃M�������O�ŕ₤�K�v�����������炾�B

�@�₪��2��� �X�o��360 �� �L������ �𑨂��A�����������B���R�[�i�[�Ƀg�b�v�Ŕ�э��̂� ��v�ێ��A������ ���֎� �� �X�o��360 ������ɑ����B |

���̎��_�ŁA���[�J�[�h���C�o�[�ł��� ���֎� �́A�㑱���u���b�N���邱�Ƃ� ��v�ێ� ���s������T�|�[�g�ɉ�邱�Ƃ����܂��Ă����B

�@�����A���̖ژ_���͂�������ƕ��ꂽ�B���֎� �� �X�o��360 �̓��ڂ��� 13�� �Ƃ������M���̃v���O������ EK32�^ �X�y�V�����G���W���́A�g�b�v�G���h�ŁA�������킸�� 1,500rpm �Ƃ��������p���[�o���h���������Ȃ������B�����ł��X���b�g�����ɂ߂�A�����܂��v���O�̓J�u���Ă��܂��B |  |

| 1���ڂ� �X�Y���C�g�̐�s������ 3�ʂցA����� 2���� �ɂ� 4�ʁA3���ڂɂ� 5�ʁA4���ڂɂ� ���� 7�� �ɂ܂ŁA���͂ȃ��C�o��������O�ɃW���W���ƌ�ނ�]�V�Ȃ�����Ă����̂ł���B

�@�`�F�b�J�[�t���b�O��ڎw���đS�͂Ńg�b�v���Ђ����� ��v�ێ� �� �X�o��360�B�������C�o�������Ă����ՁX�Ə������Ă����Ȃ��B�T�|�[�g�������� ��v�ێ� �� �X�o��360 �ɁA3�� �� �X�Y���C�g �� 2�� �� �L������ �� �P��������B |

�u�ǂ��������闧����āA���̂������|���āA�₵���āc�c�B�v

�@�i���L����̃��[�V���O���{�j �}�C�E�����_�t���E�T�[�L�b�gII�`�鎭���琢�E�ց`�j

�@��s���� �X�o��360 �̃h���C�o�[�Y�E�V�[�g�ŁA��v�ێ� �͂����Ƃ��������S���������Ɖ�z����B���ׂ����ƁA���邱�Ƃ����ׂĂ��s�����A���S�̏�ԂŃ��[�X�ɗՂƂ��Ă��A�`�F�b�J�[�t���b�O��U����܂ł͉����N���邩�킩��Ȃ��B���ꂪ �u�����v �ł��� �u���[�X�v �Ƃ������̂� �u���낵���v �ł���B |

5���ځA���֎� �� �X�o��360 �̓G���W�����������čĂ� 4�� �ցB��s���� �X�Y���C�g 2�� ���˒������ɑ������B

�@6���ځA���֎� �� �s�b�g���� �u�X�p�[�g����v �̎w�����o��B42ps / 8,500rpm �Ƃ������|�I�ȃX�y�b�N���ւ�A�O��̋Z�p�҂������S���𒍂��ō��グ�� EK32�^ �X�y�V�����G���W�� �����ɂ��̉�����B�X�Y���C�g 2�� ����C�ɔ������������肩�A����1���� 8�b ���̃��[�h��D�����B |  |

���҂��Ⴄ�B�܂��� �u�ʊi�̑����v �ł���B

�@���̃��[�X�ł� �t�@�X�e�X�g���b�v �͂��̎��ɋL�^���ꂽ ���֎� �� 3�� 22�b 9 �ł���B

�@�g�b�v���Ђ����� ��v�ێ� �� �X�o��360 �́A���� ���֎� �� 6�b�� ���B�鎭�T�[�L�b�g�ł� 7�� �̃��[�X�ŁA���̍��͂��͂� �u����I�v �������B�����A�t�B�j�b�V�����C�����ׂ��܂ł͉����N���邩�͒N�ɂ�������Ȃ��B���֎� �� �X�o��360 �̓y�[�X���グ�A�㑱�Ƃ̍���ۂ��Ȃ���A���F�ł��� ��v�ێ� �� �X�o��360 �� �u�Ƒ��v ��Â��Ɍ�납�猩����Ă����B

�@�ŏI���b�v�A�O�N�� �u���J�v ����1�N�B��͂� �X�o��360 �̑O�𑖂�҂͂��Ȃ������B

�@���C�o���ɑ��Ĉ��|�I�� 1 - 2 �̐���z���� �X�o��360 �̃X�e�A�����O������ӂ���̒j�̔]���ɂ́A�����ƒ������� �u���̓��v ���}����܂ł� �u1�N�v �����n���̂悤�ɏ����Ă����ɈႢ�Ȃ��B

�@�����āA�`�[���X�^�b�t�A�G���W�������グ���O�鐻�쏊�̋Z�p�҂��͂��߂Ƃ��� ������ �x�m�d�H�� �W�� �ɂƂ��āA���̏����� �u�����̊�сv ���A���ׂĂ̂��̂��A����ׂ���Ԃɖ߂����A�Ƃ����悤�ȁA�ނ��� �u���g���v �ɋ߂����̂������낤�B

�@������{�O�����v�� ���� 2������ �́A1964�N7�� �ɔ������ꂽ �X�o��360 65�N�O���^ �ł́A����܂ł̃K�\�����ƃG���W���I�C�����������ċ������� �u�������������v ����A�K�\���� �� �I�C�� ��ʁX�ɋ������銮�S������������ �u�X�o���}�`�b�N�v ���̗p���āA�u��������v �̖��J���ɑΉ�����ƂƂ��ɁA������{�O�����v�� �Ŕ|�����Z�p�𑁂������[�U�[�ɊҌ����Ă���B

�@���� ������{�O�����v�� �ł̏����́A���łɔ������� 7�N ���}���Ă��� �X�o��360 �̉������A����ɗh�邬�Ȃ����̂ɂ����B |

|

�X�o��360 �� �v���X�e�B�b�N�L�b�g �ƕ�����āA�������������Ă����̂́A�C�}�C �� 1/20 �X�o�������OSS 360 �������B

�@�L�b�g�̍\����C���i�b�v���猩�Ă��A���Ԃ��̔�����Ă����������炻������Ă��Ȃ�����̂��̂ŁA���݁A����ł��� �X�o��360 �̃~�j�`���A�����̂悤�ɁA�ςɊۂ�������������A������炯���肷�邱�ƂȂ��A��������� �X�o��360 �̃v���|�[�V�����𑨂����Ă��邩�炾�B

�@���̑���A��̂̃L�b�g�����ɁA�������������炶�イ�Ɉ�������^�̃p�[�e�B���O���C���̃Y���͂��邵�A�h�A�J�̃A�N�V�����̂����ŁA�T�C�h�̓����I�ȃL�����N�^�[���C�����Y���Ă�����A��ɃC�}�C ���� �o���_�C �ɋ��^�����ꂽ���ɂ́A���łɋ��^�̒ɂ݂��i��ł����悤�ŁA����Ƀ��[���h���Â��Ȃ��Ă����B

�@������^���Ɋӏ܂Ɋ�����悤�ɑg�ݏグ��ɂ́A�قƂ�� ���{�͌^ 1/20 FA-200 �G�A���X�o�� ���݂̎��O�[�����K�v�Ȃ̂����A������Ƒg��ł�������� �����OSS �Ɍ�����Ƃ���́A��͂� �u����̋�C���z�����v �L�b�g������A�ł���B�������A�肪�����E�l�̋Z�p�ƃZ���X���f���炵���Ǝv���B

�@�����A�o���_�C�����̃L�b�g�̐������~�߂Ă��猎�����o���āA�u�������낻�낱�̓��{�� �u�����ԁv ���A�ǂ������߂Ď�|���Ă���Ȃ����낤���H�v�ƁA�����Ă����܂ɁA�n�Z�K�����炱�̃L�b�g���������ꂽ�B

�@MF10�AL10B �Ɉ��������Ă̔����������̂ŁA������Ƌ������L�������邪�A�{���ɐS��������������B�ŁA���g�����Ă݂āA���̃v���|�[�V�����̑f���炵���ɋ��Q���āA���߂Ċ����������ݏグ�Ă��āA���S���Ă��܂��āA���̂܂d��������ł��܂����i�j�B

�@���ꂱ���܂��� Confidence in Motion �ł���i�j�B�ǂ��L�b�g�͍��Ȃ��Ă�������B�l����Ђ���Ȃ͕̂��i�� �u�s���v �� �u�S�����v �Ȃ̂ł���B |

| ���f���ƂȂ��Ă���̂́A1968�N�o��� P52�^ �X�o��360 �f���b�N�X �� �����OSS �ŁA�O��o���p�[ �̃p�[�c�\���� �z�C�[���L���b�v �� �i�� ���ǂ��ɂ��� �u�ǂ����Ă����Ȃ�̂��I�v�i�Áj �ƌ��������Ȃ�̂������A�X�g���[�g�ɑg��ł��A�������� �X�o��360 �� ��������グ���l�X�� �u�̑傳�v �Ɏv����y���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

�@�o���G�[�V�����Ƃ��đҖ]�̃R���o�[�`�u���A������ ���� ������{�O�����v�� �E�B�i�[ ���p�ӂ���Ă���B |

|

���͂���܂Ŏ��́A���� �R���o�[�`�u�� ������ ������{�O�����v�� �E�B�i�[���g���Ƃ��Ȃ������B�������X�g�b�N�͂��Ă������A�u���Z�ɂ��܂��āv�Ƃ����̂����̈�ԑ傫�� �u���R�v �ł���B

�@���� �R���o�[�`�u�� �� ���� ���{�O�����v�� �E�B�i�[ �ɂ́A�X�o���X�g �ɂƂ��ĂƂ�킯���͓I�ȃ|�C���g������B

�@����͂��� 2�� ���A�X�o��360 �̃V���{�� �Ƃ�������A9�{�X���b�g�̓����� �t�����g�t�[�h �ƁA1965�N7���܂Ő��Y���ꂽ 14�^ �X�o��360 �ȑO�܂ł̓����ł���A8�{���X���b�g�̃G���W���t�[�h�ƁA�����ȃe�[�������v�A�����A�N�����E�B���h�E�̉��̋����L���b�v���A���W���A�z���C�g���^���A�^�J���o���̐V�p�[�c��t�����邱�ƂōČ��\�Ƃ��Ă���_���B

�@���͂��̃L�b�g����ɂ��āA�����̃p�[�c���Z�b�g����Ă���̂��m�F�������A�܂����Ă��s�o�ɂ��܂��Ă��܂����B

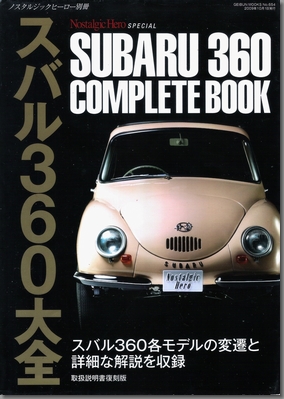

�@1958�N ���� 1969�N �܂ł� 12�N�� �Ƃ����A���f���`�F���W���Ȃ��܂����Ă����N���}����̌��݂ł͍l�����Ȃ��A�������f�����C�t��S������ �X�o��360 �́A1�N��2��̃}�C�i�[�`�F���W���J��Ԃ��Ȃ���A���[�U�[�T�C�h�ɗ������A�b�v�f�[�g�荞�݁A���̎���z������{�v�̊m�����ɂ���ɖ������|���Ă������B

�@���t��������A���E�́A�X�o��360 �ݏo���� �x�m�d�H�� �� �Z�p�҂����� �[���m�d �ɒǂ����܂łɁA10�N�ȏ�̎��Ԃ�v���Ă��܂����A�Ƃ������Ƃł���B

�@���������l�X����|�������A���̃��f�����ɍs��ꂽ�ύX�́A�ƂĂ���l�̐l�ԂŔc���������̂ł͂Ȃ��c��Ȑ��A�����ʂ� �u���ɓ���ׂɓ���v�O�ꂵ�����̂������B�����A�����q���̍��ɓ���Z������̉��ł��A�ς�ł���̂� 1967�N9���o��� P40�^�ȍ~ ���肾�����B����ł��A�h�����ă��A���^�C���� �X�o��360 �ɐG��A�e���ނ��Ƃ��ł������Ƃ͍K�����ƌ�����̂����m��Ȃ��B���݂ł͂���Ȃ��Ƃ͓��ꊐ��ʖ������炾�B

�@�X�o���X�g �Ƃ��āA12�N�ɋy�� �X�o��360 �̕ϑJ��m��A������ �x�m�d�H�� �� �Z�p�w �� �X�o��360 �ɍ��߂� �u�z���v �ɐG��邱�Ƃ��ł����Ƃ�����A�ǂ�قǍK���Ȃ��Ƃ��낤�B |

���� �u��l�̐l�Ԃł͔c������Ȃ��v �Ə������B

�@����͊ԈႢ�������B

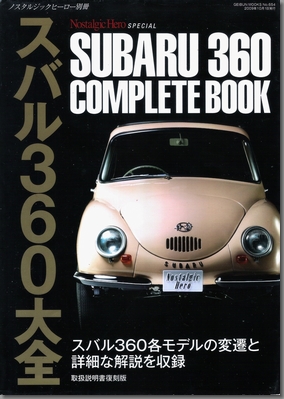

�@��ŎԂ̔������O���r�A�ł��Ȃ��݂� �|���� �u�m�X�^���W�b�N�q�[���[�v �̕ʍ��Ƃ��āA2009�N10���A�uSUBARU360 COMPLETE BOOK �` �X�o��360 ��S �`�v �Ƃ����{�����s���ꂽ�B

�@����́A1958�N 3�� 3���A�X�o��360 �����̐��ɐ����āA1962�N3�� �� 62�N����^ �Ɉڍs����܂ł� 4�N�� �́A�����ʂ� �{���g��{�A�r�X��{ �Ɏ���ڍׂȕύX���A�����炭���S�ɖԗ����Ă���B

�@�N���} �́A���̃��f�����C�t�̊ԂɁA���܂��܂ȕύX���������Ă����B�傫�ȕύX ----- �Ⴆ�A�V�G���W���ւ̊����Ȃ� ----- �����������̂́A���[�J�[���g�����̖ړI�ƌ��ʂ�������邾�낤�B

�@�����A�����ԑS�̂̍\�����炷��ǂ��ł������悤�ȕ������ς���Ă��邱�Ƃ�����B |  |

�Ⴆ�A�C���X�g�������g�p�l�����̂܂�Ȃ����i�̌Œ���@���A�{���g�i�b�g�Z�b�g�A�����ɂ̓��b�V���[�ƃX�v�����O���b�V���[����݂��邱�Ƃ����邩������Ȃ��A���ꂪ�{�f�B���n�ڂ̃{���g�A���邢�̓i�b�g�Ƀ��b�V���[�A�X�v�����O���b�V���[�Ƃ����悤�ȕ��i�\���̌Œ���@�ɕύX���ꂽ�A�Ƃ����悤�Ȃ��ƁB

�@�ЂƂɂ́A�������������̕ύX�́A���ۂɎ����̎�������ăo�����Ă݂Ȃ���Βm�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���ɁA���ꂪ�u�ς�����v�ƒm�邽�߂ɂ́A���̑O��̃��f���̂��̕����̕��i�\���̕ϑJ��m���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ă��̕��i�����̎����Ԃ̑S�̍\���A���邢�͐��\�ɂǂ̂悤�Ȗ�����S���Ă��邩��m���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���[�J�[���������������ɕύX�������鎞�A�v���X�A�h���A���Y���C���A�p�[�c�T�v���C�ȂǑ����̗v�f������ł���B������A�����ȕ��i�̏����ȕύX���A���̃N���}�ɍ��߂�ꂽ �u�N�w�v�A�ꍇ�ɂ���Ă̓��[�J�[���̂��̂� �u�N�w�v �� �u�ύX�v ���Ӗ����邱�Ƃ����Ă���̂��B

�@������A�d�v�Ȃ̂� �u�ς�����v ���Ƃł͂Ȃ��A�u�ǂ����ĕς�����̂��H�v �Ƃ������ƂȂ̂ł���A���� �u�Ӗ��v ���l���邱�ƂŁA���̃N���}��������҂́A���[������ƐS��ʂ킹�邱�Ƃ��ł���̂ł���B

�@�����e�i���X�́A�S�������Đl�C���A������������ڂڂ����R�}�[�V�����ŋC�ɓ������N���}�ɏ��ւ��܂� ----- ���������l�����A���łɌ����A���f�B�A �� �]�_�� �ƌĂ��ނ̘A���ɂ́A�t������������ �u�i���Ɂv �m�邱�Ƃ��ł��Ȃ����E�ł���B

�@�X�o�� �� �܂����� �u���_�v �ł���A1958�N 3�� 3�� �ɔ������ꂽ �X�o��360 ��������^ �́A������ 2�䂵���m�F����Ă��Ȃ��B���� �x�m�d�H�� ���L��1�䂫�肾�Ǝv���Ă����̂��� ---- ���� �u���̐l�v �ɔ[�Ԃ��ꂽ1���Ԃ��낤��? ----- �������N�_�ɁA�X�o��360 �� �x�m�d�H�� �Z�p�w ���ǂ̂悤�ȕύX�������Ă������̂��A�Ƃ������Ƃ� �u�m��v ���� �́A������ �X�o���X�g �݂̂Ȃ炸�A�u�����ԁv �Ƃ������̂��l�����ŁA�v��m��Ȃ��d�v�ȉ��l�������Ă���̂ł���B

�@���͂��̖{�����߂Ď�ɂ������A���������B

�@�q���̍������̉��Ńo�����đg��ł̓G���W���������Ċ��ł����AP40�^ �� P52�^ �X�o��360 ���\������A���̕��i�̐�ɁA�ǂ̂悤�Ȑl�X�̊炪���邩���m���Ă����B��������Ƃ͂Ȃ� ----- ����A�V�h�̖{�Ђ���o�Ă��钷�g�̒j�������R�����������Ƃ����� ----- �M�����Ȃ������B�ƂĂ����ꑽ���Đ��������邱�Ƃ���ł��Ȃ������� ----- ���͂ǂ�ȗL���l���낤���A�В����낤�������Ƃ��낤���A����� �u�C�����v �����������Ƃ͈�x���Ȃ� �u�V�S�v �Ȃ̂��� ----- �X�o�� ��ʂ��āA���̐l������ �u�l�����v �ɂ́A�����ƒ������� ----- �����č��� ----- �G��Ă���B

�@���̐l�X�� �u�z���v �ɁA�������牓�������u�Ă����݂Ƃ������ɁA������ �u���[���v �G��邱�Ƃ��ł���B����� �u��Ձv �ƌĂ��ɉ��ƌĂׂ����̂��낤���B

�@���͐S����̌h�ӂƊ��ӂ����߂Ă����\���グ����.

�@���肪�Ƃ��B

�@�����āA���̏����̌��т̌��t�ɂ��ċނ�Đ\���グ�����B

�@ �u����͐��E���̒N�ɂ� �u�s�\�v �ł��B�Ȃ��Ȃ�A���̖{�����A���� �u�����v ���̂��̂ŁA�����Ă���́A���Ȃ��ɂ����ł��Ȃ� �u�d���v ������ł��B�v �ƁB

�@�l�͈�x����̐l������B���̐l���ŁA�����܂Ő[���ЂƂ� �u�d���v ���ɂ߂邱�Ƃ��ł���l���A���͂��̐l�̑��ɁA������قǂ����m��Ȃ��B |

| ������Ƃ��肪 �X�o��360 �Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�ǂ��ɂ��Ƃ�Ƃ߂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ď����ł������Ă��܂��̂����A����ƃf�B�e�[���ɂ��ď����Ă��������Ǝv���B

�@�܂��A���܂�v���X�e�B�b�N�L�b�g����芵��Ă��Ȃ��l���A���̃L�b�g���āA�X�o��360 ������{�O�����v�� �E�B�i�[ ����ɂ��邱�Ƃ́A�܂������ł���B

�@�ǂ����� Web �ŁA���� �n�Z�K�� �� ���� ���{�O�����v�� �� �R���o�[�`�u�� �̍��̏Љ�Ȃ��̂��A���삵�Ă݂ėǂ����������B |

����͐���ɂ������鎞�ԓI�]�T�������Ă��āA����r���̉摜��}���邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߁A�L�q�ɗ��邱�ƂɂȂ�B�\����Ȃ��B

�@�܂��A���W���ɂ��X�y�V�����p�[�c�ł���A�t�����g�t�[�h�ƃG���W���t�[�h���A�u�k�݁v ���傫�߂��āA�{�f�B�Ƃ̎�荇���� 1�o �ȏ�̌��Ԃ��Ă��܂��B

�@������C�����邽�߂ɂ́A���̃��W���p�[�c���{�f�B�ɐڒ�������ŁA�{�f�B�Ƃ̎�荇���ɐ����� �u���ԁv ���A��U �p�e �Ŗ��߂āA���߂ċؒ�������邵���Ȃ��B����� �X�o��360 �̏ꍇ�A���Ȃ���ł���B

�@�����Ȃ��K���g���Ă܂������ɋؒ���͂ł��邪�A�Ȑ��͊�{�I�Ƀt���[�n���h�Ő�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������A���R�v�����ʒu�ɃJ�b�^�[�̐n�������Ȃ����Ƃ��x�X�����ŁA���̏ꍇ�A���߂Ă��̎��s�����ؒ�����p�e�Ŗ��߂āA�ł܂��Ă���ؒ�������������ƂɂȂ�B

�@�X�o��360 �̏ꍇ�A�{�f�B�͋Ȑ������Ȃ��B�������ؒ��肪�K�v�Ȍ��́A�ۂ݂̂����p�l�����m�� �u�J�ԁv �ɓ������Ă����ŁA�ؒ���̐[���A�����A�Ȑ����R���g���[������̂����ɍ�������B

�@�����A����� �n�Z�K�� ��ӂ߂�ׂ��ł͂Ȃ����낤�B�v���X�e�B�b�N���`�̐V���^�ł��̃p�[�c��V������ꍇ�A���̃L�b�g�̃p�b�P�[�W�ɋL�ڂ��ꂽ���[�J�[��]�������i�͐�Ɏ����ł��Ȃ����A�����Ȃ�ΕK�R�I�ɔ���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

�@�����������W������������Ă����E�E�E�Ƃ͎v������ǁA�u�v���X�e�B�b�N�L�b�g�~�̎���v �ɁA���������X�y�V�����p�[�c��t�����Ă���邾���ł����肪�������Ƃ��B

�@�u�����v �����ł͎�ɓ���Ȃ����̂��A���̒��ɂ͂���̂��B |

| ����̐���ɓ������āA�{���� �u�X�o���̊ԁv ���玑������������o�����������̂����A���������Ȃ������̂ŁA�������邱�� ���� ���{�O�����v�� �E�B�i�[ �����L���Ă��� K.I.T�T�[�r�X �� Facebook �����̎d�l�̏����Ƃ����Ē������B

�@�����ł����\��������Ȃ���Ȃ�Ȃ������������B�܂������� �~�c�o�� �Ǝv���� �E�b�h�X�e�A�����O�́A�t�����Ă��Ȃ��̂ŁA�t���� �����OSS �� �X�e�A�����O �Ƀv���ŃX�|�[�N��1����o���āA�X�|�[�N�̈ʒu�ƃI�t�Z�b�g�߂��Ă���B |

�C���X�g�������g�p�l���́A�����̃��W�I�X�y�[�X�̐�o���A���̏�ɏ�������Ă����a�̃N���[�������t�^�R���[�^�[�̓����i�[�̐�o���̒���������ă����������Č��A�n�Z�K�� �� ���^���t�B�j�b�V�� ��\�t�A�ʐ^����f�J�[���삵�ĕ����Ղ��Č������B���ׂ̗̃��[���~���[�́A�t�����i�̉��H�ł���B

�@�C���X�g�������g�p�l���S�ʒ����̃^���u���[�X�C�b�`�́A���߂Ċm�F���Ă݂�ƍ����͎��Ԃł͎��O����Ă���悤�����A�����i�[���t��L���̊ۖ_ ���o���āA���̐�[�����������C�^�[���t��Ȃ���A���̌`����Č����Ă���B

�@�܂��A�n�Z�K�� �̃L�b�g���̂��A�X�o��360 �� �ŏI�^�ł��� P52�^ �����f���ƂȂ��Ă���̂ŁA�V�t�g���o�[���̕��ϑ��@�̃V�t�g���o�[���t�����Ȃ��̂ŁA����� �����i�[���t��L���̊ۖ_ �ɂ�鎩��ł���B

�@�V�t�g���o�[����A�t���A�g���l����ɂ���A�`���[�N�A�R���R�b�N�A�q�[�^�[�̃��o�[�́A���̂܂܂ł͂܂��������A���e�B���Ȃ��̂ŁA�����i�[����x�[�X�����o���āA���o�[�����H������ŁA�x�[�X�Ƀ��o�[�����[����\���ɂ����B����Ԃɔ�ׂāA�܂��`��Ƒ傫���ɂ͕s�����B

�@�摜�ł͌����Ȃ����A�C���X�g�������g�p�l�����X�e�A�����O�V���t�g�����ɂ́A��v�ێ� �̉�z �ŁA�u�����v�Ƃ����������N�������A�G���W�����[�����ɐ��˂��� �E�H�[�^�[�C���W�F�N�^�[ �̃m�u������̂ł��Y��Ȃ��悤�B

�@�V�[�g�́A�t�����Ă�����̂� �����OSS �̋ؒ���ƂȂ��Ă���̂ŁA�|���G�X�e���E�p�e �ŋؒ���߂���ŁA�ϐ��y�[�p�[�Ō`��𐮂��A���߂ċؒ������蒼���Ă���B�V�[�g�J���[�͓������s���� �u�R�[�����O���[���v �ŁA�^�~���J���[ �X�v���[ TS-41 �R�[�����u���[ �����n�Ɍ���𗎂Ƃ����߂ɕM�h��ŐF�𔖂��悹�Ă���B |

�G�N�X�e���A�ֈڂ낤�B

�@���̃G���W���t�[�h�����A��������Ē������������̂悤�ɁA���Ԃł́A����8�{�̉��X���b�g���e�R�̂悤�Ȃ��̂ŋN�����ĊJ���A�ꂵ���G���W����p�ɑΉ����Ă���B

�@�N�H�[�^�[�s���[�ɑ������ꂽ�A�X�N�[�v�t�G�A�C���e�[�N�́A�z���C�g���^���ɂ��X�y�V�����p�[�c�ŁA�T�[�t�F�C�T�[�𐁂��āA�\�ʂ� 2000�� �̑ϐ��y�[�p�[�Ŏd�グ�A�n�Z�K�� ���^���t�B�j�b�V����\�t�����B |  |

�G���W���t�[�h�㕔2�����ɔ����q���W�́A�ؒ���ł͎ז��ɂȂ�̂ŁA��藎�Ƃ�����ŁA�h��������Ƀ����i�[������o�������̂�h�����Đڒ��B

�@�܂��A�����^ �X�o��360 �̓����ł���A�����ȃe�[�������v�ƊO���ɓˏo���������L���b�v�́A���ꂼ��V���N���A�[�p�[�c�B�^�J���o���̃X�y�V�����p�[�c�ł���B

�@�����A����𐢂ɏo���Ă��ꂽ�����Ŏ��͊������B�É��ɑ��������ĐQ�邱�Ƃ͂Ȃ����낤�i�j�B

�@�����t�F���_�[�����ɓ\��t����ꂽ�c���̃K���e�[�v�́A�{���͂��̈ʒu�Ƀ��t���N�^�[����������Ă��āA��������O���������ǂ��ł�����̂��B

�@�����o���p�[�O�����ɓ\��t����ꂽ�傫�Ȑ����`�̃K���e�[�v�́A�����A�y�ʉ��̂��߂Ƀ����t�F���_�[�����ɑ��݂��郊���t�F���_�[�Œ�p�u���P�b�g�����O���Ă���͂��Ȃ̂ŁA�U���Ńo���p�[�ƃ����t�F���_�[���ɏՂ��ċ��U�����o��̂�}���邽�߂̂��̂��낤�B

�@�N�H�[�^�p�l�������ɕ`����� �uEstrellita 12 K111�v �ɂ��ẮA�������܂�Ă��̕������ƍl�������Ă���̂����A�����ɈӖ���������Ȃ��B�u12�v �Ƃ́A���F�ł��� ���֎� �̃h���C�u���� 12���� �ł���A�uK111�v �Ƃ́A���_�A�X�o��360 �� �^���� �ł���B |

| �uEstrellita�v�Ƃ́A�X�y�C���� �� �u�����Ȑ��v �Ƃ����Ӗ����������B���R �Z�A�� �Ɋ|�������̂ł����邾�낤�B1914�N �� �}�j���G���E�}���A�E�|���Z ���������A���D��U���A�Â��Ȃ��������邱�Ƃ͒m���Ă����B������A�Ƃ���j�������Ă�������������̖��O�Ȃ낤�ȂƏ���ɉ��߂��Ă����̂����A�̎����������ǂ����������Ă���̂͏����̕��炵���i�j�B

�@����͂Ƃ������A������ �u�O��̐_��v �Ƃ��āA�e���r�E����@�E�①�� ����ʂɂ����y���n�߂�����ŁA���ɒc��̐���̕��Ȃǂ́A���̋Ȃ������m�̕��͏��Ȃ��Ȃ��Ǝv���B�����A���W�I��e���r�ŗ���ė��s���Ă������̋Ȃ���A�鎭�����C�o���Ɉ��|�I�卷�����āA1 - 2 �ŗD��Ɏ������� �X�o��360 �̎p���v���`�����̂��낤���B

�@�u12���ԁE�E�E�킽���͂��Ȃ������Ȃ��Ɛ����Ă����Ȃ��̂�v�݂����ȁB

�@�ł��A���\���}���`�X�g�́i����j�e���Ȃ��̋Ȍ�������ł�������ˁi�j�B�@�����A���̃y�C���g�̗R���ɂ��� ��v�ێ��� ���������Ă݂������̂ł���B |

|

���� ���{�O�����v���d�l �̕W���ԂƂ̍��ق͂܂�����B

�@�Ⴆ�A�W���Ԃ̃h�A�T�b�V�̎���̃{�f�B���ɂ́A�h�A�J���Ƀ��[�t����̉J�H�̗�����h�����C���h���b�v���[���i�J�Ƃ��j���A�u�X�o��360��S�v�ɂ��A62�N����^ �f���b�N�X���V�݂��ꂽ���ƂɂȂ��Ă��邵�A63�N����^ �����,�A���M�����[�^�[�ɂ���ăh�A�K���X��S�ʊJ���ł���悤�ɉ��߂��Ă���B |  |

������A���[���h���ꂽ ���C���h���b�v���[�� �͍�藎�Ƃ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�K���X�͑O����Ⴂ���� 3���K���X �ɍ��ւ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���C���h���b�v���[���͂Ƃ������A�K���X�͍Ō�܂ŔY�B�i�����Č����邾���Ȃ�A�\�ʂ̈ꕔ�����������A���Ⴂ���̃K���X�ɂ́A�Z���^�[�ŃK���X���m���d�Ȃ镔�����ł���B

�@������ŏ��͓����v�����o���āA�ƍl���Ă����̂����A���ꂪ����Ă݂�ƁA���߂��番������Ă������Ƃł͂���̂����A���ڒ��ŋ��x���m�ۂł��Ȃ���ɁA�N�����[�p�[�c�ڒ��܂��g���Ă��A�ƂĂ��T�b�V�ɂ��ꂢ�ɐڒ��ł��������Ȃ����Ƃ����������B

�@���܂��ɁA�T�b�V�̃��[���ɏ悹�邽�߂ɂ� 0.2�o �̓����v����p���Ȃ���Ȃ炸�A���ꂪ�Ђǂ����A���e�B�Ɍ��������̂ɂȂ邱�Ƃ����������B

�@���Ăǂ����邩�B

�@�����ŁA�t���̃h�A�K���X���A�O����2���ڂɓ���������̕����������X���ō��A3���ڂ̊O���ɓ����镔�����������X���ō��A�d�Ȃ�̕������c�����ƂŁA�O����Ⴂ���̃h�A�K���X���Č����Ă���B�d�グ�� 4000�� �̑ϐ��y�[�p�[�ƃR���p�E���h�B���ꂩ��3���ڃK���X�̑O���ɂ́A�X�`�[�����̃��[�����͂ߍ���Ă���̂ŁA���^���t�B�j�b�V���ł�����Č������B

�@���ꂩ��AP52�^ �� ���� ���{�O�����v�� �E�B�i�[ �̃x�[�X�ƂȂ��Ă���͂��� 64�N����^ �ł́A�h�A�m�u���S���Ⴄ���̂Ȃ̂ŁA�t���̃h�A�m�u����������Č`����d�グ�Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| �t�����g�����́A����܂Ń_���_���Ə����A�˂Ă������̕�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ӏ��͂����Ə��Ȃ��B

�@�m���Ƀt�����g�t�[�h����̋ؒ���͑�ς����A���ꂳ���I����Ă��܂��A�����t�F���_�[�~���[���A����у��C�p�[��t���̌����߂ƁA�t�F���_�[�̃T�C�h�t���b�V���[�����v�A�t�����g�J�E���̃��C�p�[�E�H�b�V���[�m�Y���̍폜���x�ł���B

�@���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A���C�p�[�̎��t�����ŁA1965�N8�������� �X�o��360 26�^ �ȍ~�́A���C�p�[�́A�ԗ��O�����猩�� ���x�_ �ł̓���ƂȂ�̂ɑ��A���� ���� ���{�O�����v�� �E�B�i�[ �ł́A�X�o��360 64�N����^ ���x�[�X�ƂȂ��Ă��邽�߁A�E�x�_ �ƂȂ��Ă���B

�@���͍����Y��Ă��āA�{�f�B�J���[���悹�āA�f�J�[����\��AUV�J�b�g�N�����[ ���悹�ĒO�O�Ɍ����o���A�R���p�E���h�d�グ�܂ł��ׂďI����āA���̃��C�p�[�̎��t���̍�ƂɊ|����܂ł���ɋC���t���Ȃ������B

�@���R�A�������d�オ�����{�f�B�ɂ́A���l�ȃ��C�p�[�̌�����J���Ă���B |

|

�����f�J�[�����\�荞��ł��邩��A�p�e�͎g���Ȃ��B

�@�����ŁA��� �����i�[�t��L���̊ۖ_ ���A���̌��ɓ˂�����ŁA�҂������ �u�t�^�v ���o���A������u�Ԑڒ��܂ŌŒ肵�āA�M�Ń{�f�B�[�J���[���悹�A�����o���Ŗʂ𑵂���Ƃ����A����ՓxA���E���g��C �i�� ���ȕ]���j�̗����U�ł���ɑΏ������i�j�B

�@�����A���̃l�^��ǂ�ŁA ���� ���{�O�����v�� �E�B�i�[ ������Ă݂悤���ȁA�Ǝv�����l�́A�����͗v���ӂł���B

�@���Ȃ݂ɁA�W���ԂƂ͈Ⴄ�`��̕Б��݂̂̃~���[�A�����Č��̃��C�p�[�Ƃ��A�z���C�g���^�����̃X�y�V�����p�[�c�ł���B |

�o���p�[�́A�c�O�Ȃ���t�����g�A�����Ƃ����̂܂܂ł͂܂������t�B�b�g���ɖR�����A�{�f�B���C���ɉ���Ȃ��̂ŁA���� �n�Z�K�� �� �X�o��360 �����l�́A�ǂ̃��f���ł����H���K�v���B

�@��̓I�ɂ́A�����͏\���Ȃ̂ŁA�h���C���[�ȂǂŒ��J�ɔM�������Ȃ���{�f�B�Ƀt�B�b�g�����Ă������Ƃł���B

�@�����̕����̃v���X�e�B�b�N�́A���̕����Ɣ�ׂ�ƁA�Ȃ����Ƃ��̂ŁA�ł�� �|�L�b �Ƃ���Ă��܂��̂Œ��ӁB |  |

�܂��A�o���p�[ �� �t�����g�A���� �Ƃ��A�����̃o���p�[�G���h���A�{�f�B���̎ɐڒ�����\���ɂȂ��Ă���̂������ł��Ȃ��B���Ԃł͂�����ƃo���p�[�u���P�b�g�ɂ���ă{�f�B�ɌŒ肳��Ă���B�m���� �����OSS �ł͗����o���p�[�G���h�ɃS���L���b�v���t�����A���̏ꍇ�ł��A���Ԃ̕��͋C���������ɂ��Č��ł��Ă���Ƃ͂����Ȃ��B

�@�����玄�͂����A���̃{�f�B���̎�؏�������ŁA���Ԃ̃o���p�[�X�e�[�ʒu�ɁA�����i�[�t��L���̊ۖ_ ���o���p�[�Ɍ����J���ČŒ肵�A�{�f�B���Ɏ̌����J���Đڒ����Ă���B

�@�o���p�[�G���h�����������i�[�ƌq�����Ă���̂ŁA���b�L�o���p�[�d�l�̏ꍇ�A�ꕔ���b�L���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂��������x���܂ł̃��f���[�ɂ͍���Ƃ��낾�낤�B�C�ɂȂ�l�́A���^���t�B�j�b�V����\�t���Ďd�グ��ׂ����Ǝv���B

�@�܂��A��ƂƂ��Ă͂���قǓ�Փx�͍����Ȃ�����A����� �u�b�B�v �Ɗ�����Ď��g��Œ��������Ǝv���B

�@���� ���� ���{�O�����v�� �E�B�i�[ �ł́A�t�����g�o���p�[�`�W���ԂƂ͈قȂ��Ă���B��������F�h���ł������ł͂Ȃ��A�i���o�[�v���[�g��t�p�̉��݂��Ȃ��̂ł���B�����炭�i���o�[�v���[�g��t�p�X�e�C�����łȂ��A�o���p�[�����̃i���o�[�v���[�g�Œ�p�̃r�X�̎ƂȂ� �n�ڃi�b�g ���Ȃ����ƂŌy�ʉ�����Ӑ}���������̂��Ǝv���B

�@�����o���p�[�����H���Ď��t�������̂��낤���B�����[���Ƃ���ł���B |

�V���V�[�ɂ��ẮA���ԓI�s���ƁA���̂��߂Ɏ������W�܂�Ȃ��������߁A�ЂƂ܂��X�g���[�g�ɑg��ł���B�{���Ȃ�A��v�� �� �̉�z�̒��ɂ���A�`�����o�[�Ȃǂ̌`����Č��ł���Ȃ��悩�����̂����B

�@�������A�W���Ԃ̎ԍ��ł͂��܂�ɂ��Ԃ������Č����邵�A���A���e�B�ɂ�������̂ŁA4mm�A�܂� ���Ԃł����� 10�p��A���Ƃ��Ă���B

�@�����̓A���_�[�J�o�[��̂̃����A�N�X���ƃV���V�[�̎�荇�����������悢�̂����A�t�����g�̓g�[�V�����o�[�P�[�X����L�т�g���[�����O�A�[���Ńt�����g�z�C�[���n�u��݂�A���Ԃ̃t�����g�A�N�X���𒉎��ɍČ����Ă���̂ŁA�Œ蕔���̋��x�m�ۂ̂��߂ɁA������Ђ˂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B

�@����A�j�����u���N�����N24���ԃ��[�X 2014 �ɂ������āA��l�^�������Ă݂悤�Ǝv�����̂ɂ͗��R������B

�@���́A���� �x�m�d�H�� �����̐�J�������ɉʂ����� ������{�O�����v�� ����A���N�����傤�� 50�N�� �ɓ�����̂ł���B

�@1963�N ���� ���{�O�����v�� �̎��A�X�o��360 �� ���b�v�^�C�� �� 4��15�b �������������B1964�N ���� ���{�O�����v�� �ŁA���� ��v�� �� �̃}�V�����L�^�����t�@�X�e�X�g���b�v�� 3��24�b�A�����āA���֎� �� �}�V���� 3�� 22�b ���L�^���Ă���B

�@1�N �Ƃ������Ԃ��K�v�����Ƃ͂����A�قƂ�� 1�� �����b�v�^�C����Z�k���Ă��܂����Ƃ��� �u�����v �́A��������Ă���������̂悤�ɁA���C�o���̕����������܂�ŃX���[���[�V�����ł͂Ȃ����Ɗ����Ă��܂��قǂ��B

�@�u�����Ɏ��|����O�ɁA�l���čl���čl�������B�����čs�����N�������玩���̈ӎu�ł�ʂ��B�v �Ƃ����̂� �x�m�d�H�� �� �Z�p�҂����̎p���`�������A�u�]��ł������ł͋N���Ȃ��v �Ƃ����̂��A�x�m�d�H�Ƃ̐l�X�����łȂ��A�X�o���Ő키�l�X�A�����ĉ�X�X�o���X�g ����葱���Ă����� �u�X�s���b�g�v �ł���B

�@������ �u�����߂����Ɂv �����f�t����蕥�����A�P�` �� ���[�V���O�X�y�V���� �ȂǁA��� �Ӗ� ���Ȃ��B�u���̂��߂Ƀ��[�^�[�X�|�[�c��키�̂��H�v �Ƃ��� �u����v �́A���̃��[�J�[�� �u�N���}���v�A�Ђ��Ă� ��X���[�U�[ �ɑ��Ăǂ̂悤�ȃN���}��͂������̂��A�Ƃ����A���[�J�[���g�� �u�N�w�v �Ɋւ�� �u�d�v�Ȗ��v ���B

�@�u�키�X�o���v �̐�ɂ́A������X���[�U�[����ɂł��� �X�o�� ������̂�����A�u���̃N���}�v �œ��X�Ɛ���ď����Ă����Ȃ������i�j�B

�@���� �X�o������ ���A������Ƃ��̂悤�ɐ킢�A�����Ă����悤�ɁB

�@���N���܂� �j�����u���N�����N24���ԃ��[�X �̋G�߂�����Ă���B

�@�y���݂ł���B���͎w�܂萔���Ă��̓���҂��Ă���B |

|

| | |  | | |

|

|