今回は、タミヤ 1/18 スバル R-2 SS サンビームイエロー を紹介。

K12型 スバルR-2 といえば、スバル というブランドの礎を築いた スバル360 の後継車として、1969年8月 に発売。当月の受注台数が 26,000台 を突破して、今なお単月の受注台数の スバル のレコードホルダーに君臨していて、K111 の血統を受け継ぐ軽乗用車としての巷からの期待が大きかったし、実際、1970年代を通じてよく見かけた馴染み深いクルマだ。

だが、そのスポーティバージョンである、この R-2 SS は全く話が別だった。

K12型 スバルR-2 の発売から 約半年経過した 1970年3月 に新たにラインナップに加わった SS は、同年9月の R-2シリーズ の年次改良で、リヤクォーターウィンドウ下に、大きな "SS" のオーナメントを追加するなど小変更が施されたにもかかわらず、年を跨いだ 1971年1月 の NEW スバルR-2シリーズ へのマイナーチェンジであえなくカタログ落ちしている。グレードとしてのモデルライフはわずか 8か月 という異例の短さだった。

当時、それだけ受注が伸び悩んだということなのだろうが、さらに謎なのが、そのわずか8か月後の1971年9月、"ゼブラマスク" に改変された Just New スバルR-2シリーズ への移行の際には、ほぼ同じ内容で "GSS" というグレード名で復活。さらにその1か月後には、フロントにラジエターを持つ水冷エンジンの Lシリーズ まで追加されているのだ。だが、今考えれば、GSS より Lシリーズ こそエンジニアリングの本筋だった。

当時の 富士重工業 は、登録車として 1300Gシリーズ と R-2 と サンバー しかラインナップを持たず、まだ海外市場への本格展開はしていなかったから、日に日に落ちていく R-2シリーズ の 販売台数に尋常ならぬ危機感を抱いたのは当然だし、そのために、いささかマーケティング的合理性に欠ける矢継ぎ早のマイナーチェンジのおかわりを繰り返さざ得ざる得なかった経緯は、現在ではよく理解できる。

この時期の スバル の広報誌、"カートピア" の前身 "スバル" で取り上げられていた話題は、年間1万人を超え激増する 交通事故死者数 と、深刻化する 光化学スモッグ などの 公害問題 ばかりで、当時の 富士重工業 の エンジニア は、さらにアメリカで持ち上がった "マスキー法" に端を発して、将来的に厳しくなっていくことは避けられない 排気ガス規制 に対応するために、軽自動車の 「水冷4ストローク化に伴う軽自動車の部品点数の増加による価格上昇は不可避」という "悲観的な" 現実をすでに口にしていた。

このあたりはリアルタイムで当時をご存じない方はよく分からないと思うのだが、当時の日本が右肩上がりの経済成長の中で、人々がより高性能で、大きく豪華な車を求めて軽自動車から登録車へステップアップしていき、さらに軽自動車に新たに車検を義務付ける動きなどもあり、軽自動車全体の販売台数が大きく縮小に転じていた時代で、その他にも、当時の軽自動車の主流だった2ストロークエンジンでは、俄かにクローズアップされつつあった 大気汚染 などの 公害問題 ---- 排気ガス規制 への対応が困難だった。

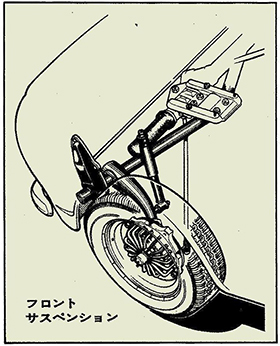

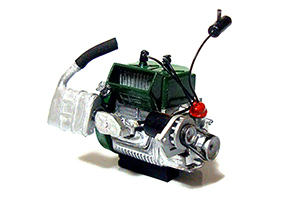

2ストロークエンジンは吸排気バルブを持たないため、どうしても潤滑用エンジンオイルを含んだ有害な未燃焼ガスが発生してしまう。その上、エンジンをシュラウドで覆って、そこにシロッコファンで空気を流して強制空冷する方法では、エンジン本体を均一に冷やすことはできず、燃焼にムラが出やすいために、うまく排気ガス浄化ができなかった。

そこで、1969年8月、吸気側にリードバルブを追加して吸気側の吹き返しを抑えつつ、アルミ製シリンダーに変更して冷却効率を向上させた EK33型エンジン搭載の K12型 R-2 シリーズ の登場も、1971年10月の 水冷Lシリーズ の登場も、1972年6月 に K12型 R-2 の 2ストロークエンジン のメカニズムを継承しつつ、全車水冷化を果たした K21型 レックス の登場も、1973年10月、タイミングベルトを使って 4ストロークOHC化 された K22型 レックス の登場も、さらに1975年11月、レオーネ同様、排気ポートに空気を供給することで、排気管内 での 排気ガス の酸化を促進し、軽自動車として一番乗りで 昭和51年度排気ガス規制 に適合させた C-K22型 レックスSEEC-T の登場も、確かにそれぞれ意味はあった訳だ。

自動車という存在が引き起こすネガティブな側面が初めてクローズアップされた暗い時代だったのだ。 |